“海上絲路”在秦漢年間已見雛形 兩千年來帆影簇簇從未中斷

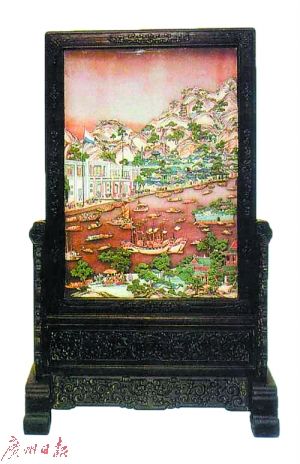

清代紫檀象牙十三行圖插屏。

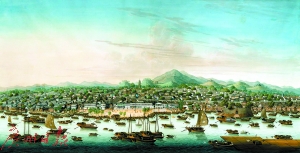

1800年,珠江上的簇簇帆影。 (本版圖片由廣州市“海絲”申遺辦提供。)

光孝寺內的瘞發塔。

1830年的琶洲塔。

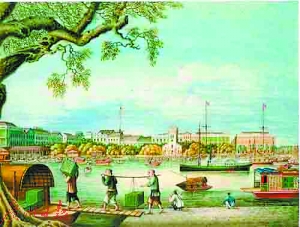

清代的十三行商館遠景。

南海神廟“海不揚波”牌坊。

據廣州日報報道,南越國宮署遺址、南越王墓、南海神廟、懷圣寺光塔、清真先賢古墓、琶洲塔、赤崗塔、黃埔古港……這些遍布廣州的史跡點,到底在訴說著什么樣的城市記憶?非洲象牙、犀角、香料、絲綢、瓷器……這些中外奇珍的背后,又有什么樣波瀾壯闊的故事?其實,當我們仔細回顧廣州與“海上絲綢之路”的淵源,那揚帆通海兩千年的獨有傳奇就一點點呈現出璀璨迷人的面容,令人難以忘懷。

秦漢

移民遍布番禺城

揚帆出海為奇珍

今日之廣州是一座“移民城市”,來自世界各地的人們在這里享受著嶺南文化特有的溫潤。不過,你知道嗎?早在2200年前的建城之初,它就已刻上了“移民城市”的印跡。

秦末,天下大亂,秦將趙佗據嶺南,建南越國, 定都番禺。“番禺城”位于今中山四路一帶,背靠越秀山,面朝大海(據考證,當時的“番禺城”就在海邊),是名副其實的海濱城市;而“番禺城”的居民除了當年南下的秦軍將士,還有被貶的官吏及其家屬、逐富的商人、遠嫁來此的中原女子等。這些操著中原口音的移民“臨海迎風”,過上了與故鄉截然不同的生活。

說實話,在“番禺城”出入的“新移民”中,有一部分的確是情非得已南下的;但也有很多人是出于自愿的。他們為什么愿意在這座當時新興的濱海城市留下來呢?答案很簡單——這里真的很有錢。

事實上,不管是秦始皇南征百越,還是后來漢武帝發兵平定南越國,很大一個原因都是盯上了這里的奇珍異寶——這些奇珍異寶不僅是財富的象征,還帶有濃烈的異域風情,令人又驚又喜,欲罷不能。

那么,問題來了,“番禺城”何以如此富有呢?根據歷史文獻和考古發現,2000多年前的“番禺城”,已經有了一個很繁榮的“海上貿易圈”——換言之,我們今天引以為榮的“海上絲路”,彼時已見雛形。

南越國宮署遺址“宮苑區”的園林水景主要由石材構成,迥異于當時中原地區以木構為主的風格,這一建筑風格引起了學者的廣泛關注。中山大學周繁文博士研究認為,其建筑形態與理念反而帶有明顯的“希臘化特質”,足見其受到了外來文化的影響;而南越王墓出土的非洲象牙、來自波斯或羅馬地區的凸瓣銀盒、阿拉伯乳香、燃燒東南亞樹脂香料的香爐以及帶有兩河流域風格的焊珠金花炮飾等舶來品,都是南越國開展海上貿易的有力物證。

魏晉南北朝

外洋僧侶紛紛來

光孝寺內設講壇

“未有羊城,先有光孝”,這是在廣州流行的一句古諺。據“史跡課題組”成員、中山大學社會學與人類學學院教授姚崇新在《廣州光孝寺與中印佛教文化交流》一文中所言,這句話雖屬民間流傳,但可折射出普通民眾眼中光孝寺歷史的悠久。

據姚崇新教授的研究,自六朝以來,搭乘遠洋航船,自海路經廣州入華的外籍僧人源源不斷,而赴印求法、自海道經廣州歸國的漢地高僧也不乏其人。其實,東晉高僧法顯自斯里蘭卡搭乘海船歸國時,原本打算在廣州登陸,但因遭遇風暴,航線偏離,最終“漂”到今天的山東嶗山登陸。

說起與光孝寺有淵源的僧侶,其實一般人最熟悉的是唐代的六祖慧能。慧能曾在這里論辯“風幡之動”,又在此受戒,為光孝寺贏得了聲名。

說到這兒,問題又來了,為什么六朝以來,外洋僧侶能源源不斷“從海上來”呢?當然是因為“海上絲路”的拓展。據史學界研究,漢代,揚帆出海至蘇門答臘,需要5個月的時間;但到了魏晉南北朝時期,航程縮短到了50天。在航線上來來往往,“高如閣道”的商船在運送異域奇珍的同時,也使得海內外僧侶“往來海上”更加方便,而光孝寺就成了海上絲綢之路上的第一個“佛門驛站”。

隋唐

萬里通海夷道

成就商都繁華

公元785年的一天,今黃埔港附近的南海神廟舉行了一場聲勢浩大的祭祀典禮:受唐德宗派遣、即將漂洋過海,航行萬里、出使黑衣大食(阿拉伯帝國阿拔斯王朝,定都巴格達)的宦官楊良瑤登上海船,帶著勇毅的神情,剪下一縷頭發,來祭祀海神,祈求萬里波澄。后來,楊良瑤果然一路平安,履行使命后如期返朝。

中山大學劉文鎖教授認為,隋唐以來,人們從廣州啟航越洋,都會在南海神廟前舉行莊嚴的祭祀活動,楊良瑤的祭祀典禮只是其中之一。不過,楊良瑤從廣州啟程的遠洋航行比鄭和下西洋早了近千年,卻也令人驚嘆。

南海神廟最初建于隋文帝開皇十四年,即公元594年,后經歷代擴修重建,存留至今,是古代四海神廟之僅存者,成為“海上絲路”之重鎮。公元748年,高僧鑒真在廣州時,見城外“江中有婆羅門、波斯、昆侖等船,不知其數,并載香藥、珍寶,積載如山”。這一艘艘蕃舶讓廣州發了大財,南海神廟因而也被封為“廣利王”。

問題又來了,這些不計其數的“蕃舶”是沿著怎樣一條遠洋航線來到廣州的呢?在《新唐書·地理志》中,唐代著名地理學家賈耽曾詳細描述過這條航線。這條航線被稱為“廣州通海夷道”,商船從廣州起航,向南經過海南島東北角附近的七洲洋,再通過新加坡海峽到蘇門答臘島,向東南行駛往爪哇,西出馬六甲海峽,再從印度西海洋至波斯灣的奧波拉港和巴斯拉港。這條航線全程長達1.4萬公里,是當時全球最長的遠洋航線。

一艘艘“唐船”沿著這條遠洋航線抵達波斯灣畔的同時,一艘艘阿拉伯商船沿著航線遠道而來。“史跡課題組”成員熊仲卿博士認為,穆斯林從唐代就已來粵經商甚至定居,繁衍子孫。唐代中期,廣州可能是全國穆斯林最多的城市,廣州穆斯林在歷史長河里留下了不少有關伊斯蘭文明的遺跡和遺物,像懷圣寺光塔、清真先賢古墓遺跡以及不少石碑和墓志,成為海上絲路的重要見證。

宋元

瓷器絲綢銷海外

蕃商聚居廣州城

宋代文人熱衷焚香、熏香,這使得異域香料的進口大大增加,而精美的宋瓷與絲綢也馳名海外。據考證,當時珠三角已經有了專門生產外銷瓷的窯口,位于西村增埗河東岸的西村窯就是其中之一。

繁盛的海外貿易也使得越來越多的外洋商人,尤其是阿拉伯商人定居廣州。據熊仲卿所述,早在唐朝,廣州就已出現了阿拉伯商人定居的“蕃坊”。到了宋代,“蕃坊”更加制度化,專設“蕃長”一人,管理公共事務。坊內民眾一般的犯罪均由“蕃長”審判,只有要處以徒刑以上的重罪,才送官府審判。

有趣的是,古代著名思想家顧炎武曾在《天下郡國利病書》中寫道:“宋時宦族亦愛嫁大食人。”堂堂官宦人家,愿意把女兒嫁給大食商人,這是為什么呢?其實,答案也很簡單,阿拉伯商人真是很有錢。熊仲卿在論文中引用了岳珂所著《桯史》中的一段描述,說一位蒲姓阿拉伯商人“富盛甲一時……有樓高百余尺……雕鏤金碧,莫可名狀……”這樣的奢靡,在本地人中都是很罕見的。

此外,有些富有的阿拉伯商人并不只安于奢靡生活,他們還希望在官場上有所作為。熊仲卿博士在《廣州伊斯蘭文化遺產》述及,宋代熙寧(1068~1077)年間,一位名叫辛押陀羅的阿拉伯商人在廣州經商有成后,向官方申請“統察蕃長司公事,又進錢助修廣州城”,這事還被一代文豪蘇東坡記了下來。

明清

濠畔街犀角如山

十三行富甲天下

光陰荏苒,倏忽又到了明代。明末清初大儒屈大均在《廣東新語》里曾寫道:“廣州望縣,人多務賈與時逐。以香、糖、果箱、鐵器、藤、蠟、椒、蘇木、蒲葵諸貨……南走澳門,至于紅毛、日本、琉球、暹羅斛、呂宋、帆踔二洋,倏忽數千里,以中國珍麗之物相貿易,獲大贏利。”因而,濠畔街、高第街一帶“香珠犀角如山,花鳥如海,番夷輳輻,日費數千萬金”。

進入清代,乾隆二十二年以后,清朝只留廣州一口通商,中國的瓷器、茶葉、絲綢源源不斷飄揚出海,不過,洋商輸入的已非香藥、犀角與象牙,而是鐘表、玻璃鏡、琺瑯器等“洋貨”,而壟斷貿易的十三行商人,更是“獨操利權,豐享豫大,尤天下所艷稱”。讀者你若仔細查閱史料,就會發現,十九世紀的全球首富,恰恰就出在廣州十三行。而蓮花塔、琶洲塔、赤崗塔、黃埔古港等“海上絲路”史跡點不但在當時頻頻成為外銷畫的主角,風姿倩影流傳到世界各地,直到今天,它們仍在向來自世界各地的人們熱情訴說著廣州揚帆通海兩千年的動人傳奇。

“海絲”申遺

廣州一直在努力

2007年,廣州向國家文物局報送“海絲”申遺報告,正式啟動“海絲”申遺工作。

2012年9月,廣州與南京、寧波、泉州等九城市的海上絲綢之路史跡被列入《中國世界文化遺產預備名單》,廣州市南越王墓、南越國宮署遺址、光孝寺、懷圣寺光塔、清真先賢古墓、南海神廟及明清古碼頭6處史跡點入選。

2013年12月,廣州市政府通過了《廣州海上絲綢之路史跡申報世界文化遺產工作方案》。

2014年3月,廣州市政府召開廣州海上絲綢之路史跡申報世界文化遺產工作小組第一次全體會議暨申報工作動員會,申遺工作自此進入攻堅階段。

2015年12月,廣州市政府專門成立了推薦21世紀海上絲綢之路建設工作領導小組,市政府主要領導任組長,加快推進“海絲”申遺工作。

2016年5月11日,廣州召開海上絲綢之路史跡保護與申遺工作會議,成立廣州“海絲”史跡保護和申遺工作領導小組,由市長任組長,分管市領導任副組長。

2016年11月,廣州市文化廣電新聞出版局內增設文化遺產處,健全了從國家到省、市、區及各遺產點的“海絲”文化遺產保護管理體系。

讓郁金香再開放——走近抑郁癥

讓郁金香再開放——走近抑郁癥