7月8日,西安明德理工學院藝術與設計學院播音與主持藝術專業暑期社會實踐項目——《“心相通·語先行”赴新疆若羌推普助力鄉村振興服務隊》再度啟程。該團隊連續兩年入選教育部“推普助力鄉村振興”全國大學生暑期社會實踐志愿服務活動,在孟舒楠、陳葉娟兩位老師帶領下,播主專業學子循去年足跡,再赴新疆烏魯木齊與若羌,讓推普種子在邊疆持續扎根生長。

此次實踐緊扣推普要求,依托省級一流專業積淀,發揮省校級社會實踐一流課程“新媒體前沿工作坊”優勢。在2023年新疆婦聯“石榴花”項目筑牢普通話基礎的基礎上,師生們帶著更豐富經驗與精準方案,優化推普內容、設計教學場景,以宣講傳遞語言價值、用志愿服務延伸推廣觸角。這群青年學子以專業為筆、邊疆為卷,續寫助力西部語言文字發展使命,讓青春在推普助振興中發光,為西部繁榮添彩。

公益田與直播間:推普從田壟走向傳媒

7月9日清晨,烏魯木齊戴建華公益田的田壟間早已熱鬧起來。辣椒掛滿枝頭,四川黃瓜爬滿藤蔓,特色西紅柿透著誘人的紅光 —— 這片由 “最美志愿者” 戴建華自費打造的公益陣地,如今成了推普助農的生動課堂。

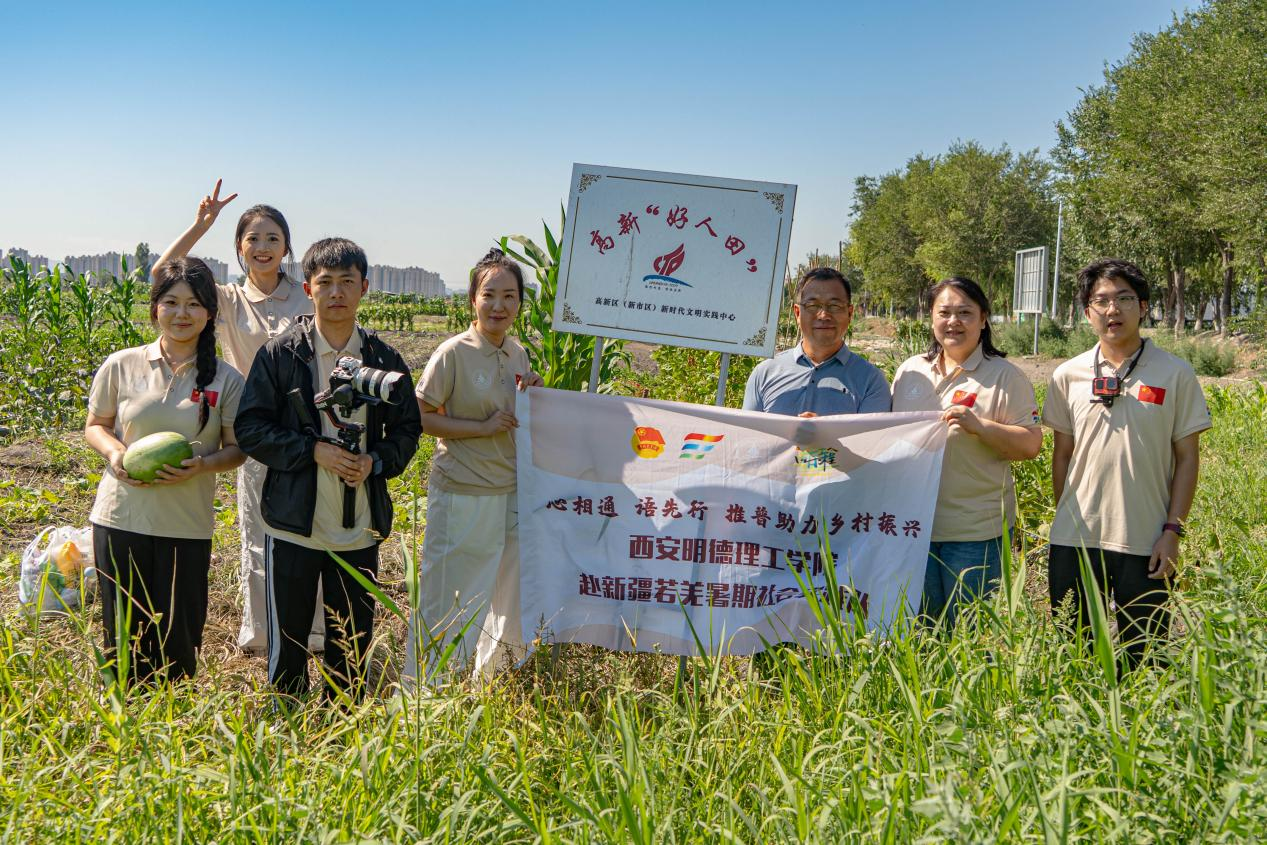

實踐隊員走進烏魯木齊戴建華公益田(西安明德理工學院供圖)

隊員們挽起褲腳鉆進田壟,一邊幫村民除草、采摘,一邊把普通話教學融進勞作:教農戶用標準語描述 “作物生長周期”,幫他們打磨農產品推廣文案,休息時圍坐田埂開設 “語言小課堂”,講解 “規范用語能讓生意更好” 的硬道理。

“以前賣菜說不清楚品種名,外地客人直擺手,現在跟著娃娃們學了普通話,腰桿都挺起來了!” 常來幫忙的馬大姐笑著說。戴建華也與實踐隊約定,要共同編撰 “田間推普手冊”,記錄作物知識與助農故事,讓語言的力量在田壟間持續生長。

同日下午,實踐隊走進烏魯木齊廣播電視臺,在播音指導與新聞主播的帶領下,探秘節目從策劃到播出的全流程。播音室里的提詞器、導播間的切換臺、編輯室的剪輯軟件,讓隊員們直觀感受傳媒行業的嚴謹與專業。

座談會上,行業前輩圍繞“推普在傳媒中的作用”展開分享,主播海潮的話讓大家印象深刻:“語言是傳播的根基,尤其是在多民族地區,規范的普通話能讓信息傳遞更精準。”最讓隊員們振奮的是模擬播報環節——面對多機位鏡頭,他們拿起稿件播報推普見聞,馬一鳴感慨:“真實演播廳的莊重感,是課堂訓練給不了的成長。”

當晚18時,隊員們坐客FM100.7《快樂沖擊波》直播欄目,李佳浩、任舒暢詳解“推普助力鄉村振興”的意義,全體隊員齊聲朗誦《月光下的中國》,讓直播間里的聽眾透過聲音,感受到邊疆大地上的語言力量。

五橋社區:從 “手勢比畫” 到 “心橋相通”

7月10日,實踐隊走進烏魯木齊天山區五橋社區。依托前期“石榴花”線上推普項目的基礎——針對時差與網絡問題定制的雙語課件、分段備課方案,隊員們精準破解“青少年課堂與生活語言切換障礙”:用方言對比教學化解差異,借繞口令、民族歌舞讓普通話成為“情感黏合劑”。

社區的“五彩橋”建設(堡壘紅橋、護盾藍橋等)為推普提供了沃土。隊員們跟著網格員入戶時,親眼見到社區工作者用雙語記錄日志,也看到“普通話角”里老人從“靠手勢比畫”到“清晰說訴求”的轉變。

實踐隊員為烏魯木齊天山區五橋社區學生授課后合影留念(西安明德理工學院供圖)

7月11日,針對“發音混淆”“詞匯量不足”等問題,隊員們推出“趣味正音課”:用“n/l”發音游戲糾正聲母,把“溺水”“拐騙”等安全詞編成口訣;口部操校準發音部位,傳統節日講解增進文化認同,連茶文化體驗課都成了學習現場——孩子們在品茶時自然習得“沉浮”“回甘”等書面語。

活動尾聲,五橋社區送來錦旗,“推普架橋連民心,青春聚力助振興”的金色大字格外亮眼。社區書記崔雁冰說:“高校提供標準化課程包,社區反饋需求,這樣的長效機制,才能讓語言真正變成鄉村振興的動力。”

基層模范專訪:解碼“語言與治理”的共生之道

“在多民族社區,語言通了,矛盾就少了。”7月12日,實踐隊走訪兩位基層“語言橋梁”,聽他們講述推普與治理的故事。

在全國見義勇為英雄、民警艾尼·居買爾的工作室里,“30起矛盾調解成功率100%”的標語格外醒目。他扎根五橋社區17年,服務1253家商戶,總結出“先普通話厘清法理,再用民族語言傳遞共情”的調解法。“比如講‘鄰里和睦’,既要說法條,也要用生活例子,雙方才聽得進。”

在南一路社區警務室,“人民滿意的公務員”熱孜婉古麗·吐爾遜正幫商戶修改招牌用字。巡邏時教老人說普通話,宣傳政策時翻譯成通俗表達,她讓社區發生巨變:“以前居民辦事得帶‘翻譯’,現在買菜、辦證都能用普通話溝通,連吵架都能吵到點子上了。”居民艾尼瓦爾笑著補充:“熱警官教的話,現在鄰里問候都用呢!”

紅領巾課堂:讓普通話在童心綻放

7月13日,依格孜吾斯塘村的紅領巾課堂上,“咬筷子練平舌”“捏鼻子辨鼻音”的游戲讓孩子們笑成一片。隊員們用拼音卡片和口型示意圖,幫孩子們攻克“n/l”“平翹舌”難關;繪本劇演繹端午故事時,孩子們在角色扮演中自然練表達;結合村里的葡萄園,教“藤蔓”“豐收”等詞,鼓勵他們當“小小講解員”。

“我家葡萄藤爬得比院墻還高!”二年級學生阿卜杜拉的分享贏得掌聲。活動結束時,孩子們用普通話合唱《我們是共產主義接班人》,手寫信里的“謝謝大哥哥大姐姐”,成了最暖的收獲。

孩子們在游戲里學發音(西安明德理工學院供圖)

同日,尤勒滾艾日克村的課堂上,“聲母找朋友”游戲幫孩子們分清“b/p”,模仿動物叫練習聲調。“小小講解員”環節里,三年級學生阿卜杜外力講完“我家的葡萄架”,主動要求再講一個故事,自信的模樣讓隊員們動容。

“孩子回家當‘小老師’,現在全家吃飯都在學普通話。”家長熱合曼的話道出推普的輻射力。實踐隊留下的拼音繪本和錄音課程,更讓學習從課堂延伸到日常——如今村里每天都能聽到孩子們的朗讀聲。

7月14日,吾塔木鄉果勒艾日克村的紅領巾課堂充滿歡聲笑語。隊員們結合村里的紅棗種植產業,設計了“紅棗采摘”“集市售賣”等情景劇本,讓孩子們在扮演果農、顧客的過程中練習普通話表達。“這個紅棗又大又甜,五塊錢一斤”“請給我稱兩斤紅棗”……簡單的對話中,孩子們不僅掌握了相關詞匯,還學會了基本的交流用語。

隊員們還教孩子們用普通話介紹紅棗的生長過程,四年級的古麗米熱在介紹時,雖然有些緊張,但完整地說出了“紅棗先是開花,然后結果,慢慢變紅”,得到了隊員們的熱烈鼓掌。

7月14日下午,西塔提讓村的紅領巾課堂上,隊員們帶領孩子們學唱普通話兒歌。孩子們跟著旋律認真學唱,在歌聲中感受普通話的韻律之美。隊員們還把一些常用詞匯編進兒歌里,讓孩子們在傳唱中加深記憶。“以前孩子只會說幾句簡單的普通話,現在跟著哥哥姐姐們學唱歌,會說的詞越來越多了,還經常教我們唱呢。”村民麥麥提開心地說。

活動最后,孩子們和隊員們一起合唱《我們是共產主義接班人》,嘹亮的歌聲回蕩在村莊上空,傳遞著濃濃的民族情誼。

文化探訪+產業對話:從歷史深處到產業前沿

7月15日,實踐隊走進樓蘭博物館與若羌紅棗文化館。泛黃的佉盧文木簡、銹跡斑斑的青銅箭鏃,訴說著古絲綢之路的語言交融史;紅棗文化館里,千年棗樹標本與現代化加工線并列,讓人想起“從西域貢品到富民產業”的變遷。

7月16日,82歲的“若羌紅棗產業開拓者”宋禮老人給隊員們講了個故事:“年輕時去外地學‘嫁接’技術,土話一說人家就懵,要是早會普通話,產業能早起步兩年!”如今,老人看農業講座記普通話筆記,還能給資助學生視頻講種棗技巧。

實踐隊成員與“紅棗爺爺”交流(西安明德理工學院供圖)

接過隊員遞來的推普手冊,老人認真圈出“紅棗”“嫁接”等詞:“這些詞標清楚,打電話教技術才不會錯。”老人的話讓隊員們頓悟:推普是在為鄉村產業打通“信息動脈”。

從烏魯木齊的公益田到若羌的紅領巾課堂,從傳媒直播間到基層警務室,10天里,“心相通·語先行”實踐隊用專業搭建語言橋梁。孩子們從“靦腆跟讀”到“大膽表達”,村民從“手勢比畫”到“清晰訴求”,基層干部用雙語化解矛盾——這一切都印證著:語言通,則民心通;民心通,則振興興。

青春赴疆,推普同行。這群學子用行動證明:當普通話的種子在邊疆扎根,必會生長出民族團結、鄉村振興的繁茂森林。(西安明德理工學院供稿)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容