央廣網揚州7月23日消息(記者顧煬威 見習記者呂倩媛 實習記者曹思敏)翻開揚州市廣陵區沙頭鎮黨委書記朱午的工作日記,第一頁上的自問格外醒目:“鄉村振興,沙頭到底有什么?”字跡遒勁,透著緊迫感。

2025年過半,這個蘇中小鎮給出了一份沉甸甸的答卷。答卷圍繞三條主線展開:工業強基、農文旅融合、民生提質。答案的分量,來自對“家底”的清醒認知。“我們不怕問題多。”朱午說,“就怕不知道底子在哪兒。得先認清自己的家底。”

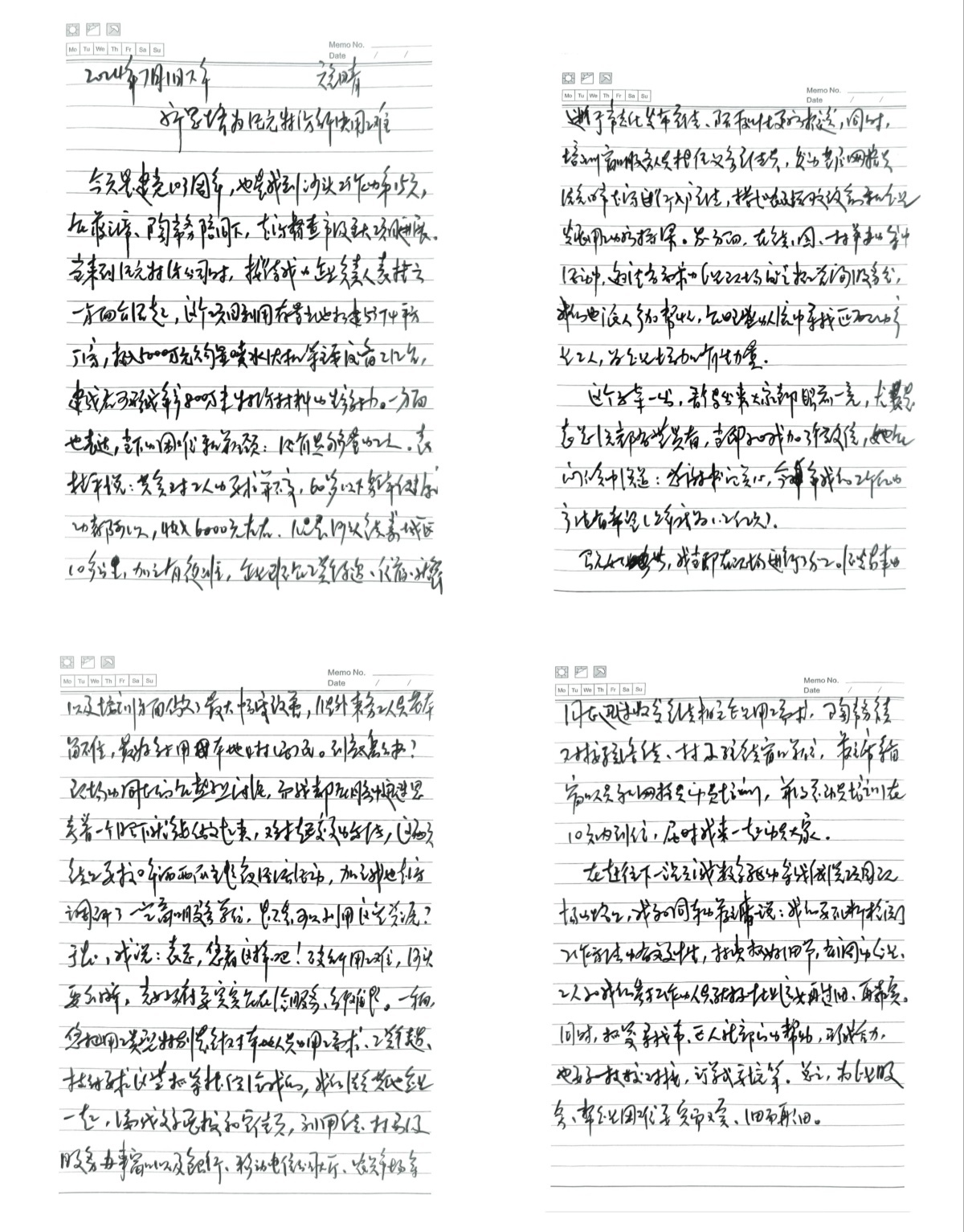

朱午工作日記手稿之一(央廣網發 受訪者供圖)

工業“底子”越鋪越實

“百姓想致富,鎮里就得有產業基礎。”朱午不繞彎子。他口中的這塊“底子”,就藏在沙頭鎮智能制造產業園里。

智能制造產業園效果圖(央廣網發 受訪者供圖)

上半年,全鎮規上工業產值24.5億元,同比增長7%;新簽約億元以上先進制造業重大項目12個;在手意向性入園億元項目10個以上……產業結構正從“靠資源”向“靠智造”轉變。園區聚焦智慧電氣、汽車零部件、果蔬精深加工三大主導產業。配套建設同步啟動,征拆按圖推進。“項目一落地,服務就跟上”,這是園區的承諾。

朱午講著產業進展,隨手翻開隨身攜帶的筆記本,里面夾著剛打印好的項目表格。“園區不是紙上畫圖。”他強調,“我們招商,是按產業鏈需求精準對接。要把項目做成長期主義。”

招商“打法”也在升級。6支精干招商小分隊奔赴廣州、合肥等地,主動出擊。背后,“三級會辦會審”機制高效運轉,力求用效率吸引好項目,用真心留住好企業。“我們瞄準的不是一時風口。”朱午語氣堅定,“而是能扎根沙頭的長期價值。”

從“賣產品”到“賣生活方式”

“我那天想了四個問題。”朱午語氣沉了下來。“鄉村振興有什么?百姓致富做什么?集體增收靠什么?促進消費用什么?”

這四個問題,是他琢磨沙頭農文旅發展的關鍵。“如果不清楚這些問題。”他說,“那連故事都講不出來。”

沙頭鎮“周末農市”(央廣網發 受訪者供圖)

這半年,沙頭講了不少“好故事”。“玉米奇遇季”辦了10多場;“周末農市”“廣沙夜市”漸成氣候,拓展出業態互補的消費生態圈;“草莓苗認養”“以書換蔬”等特色活動,吸引游客超25萬人次。這些已不是簡單的農產品展銷,而是沙頭人用真誠搭建起的“生活場景”。

“我們正從‘賣農產品’,轉向‘賣生活方式’。”朱午說。沙頭嘗試農文旅聯盟模式,主動對接高校、親子機構和外地景點。“把體驗、教育、消費打通,沙頭就不只是你周末路過的地方,而是你愿意再來一次的地方。”

農業園區也在發力。目標明確——“國字號”。重點推進市區“菜籃子”綠色蔬菜保供基地建設、綠港現代農業、智慧陸漁養殖等重大項目。原良種場地塊加速復墾,老舊溫室大棚煥新再利用。“農業也能講科技,也能講品牌。”朱午笑著說,“這塊地,我們要種出更多可能。”

民生是溫度,更是底線

“我的日記,頭兩行一定是人、路、水、電。”朱午說得輕巧,實際背后是沙頭對民生工程一貫的重視。

人居環境整治持續發力。垃圾清運、河道整治、植樹造林等成為日常。自研的“沙wu凈”系統上線后,PM2.5濃度由51.7微克/立方米降至38.0微克/立方米,進位幅度全區領先。“空氣好不好,老百姓一呼吸就知道。”朱午說。

基礎設施也在一項項補齊:污水泵站維修、北中河疏浚、道路排水升級,群眾最直接的問題成了最優先的事。“你看有些地方下大雨就積水,我們這兒不怕。”朱午語氣里透著一點自豪。

社會治理也在創新。“網格法庭”“三上機制”常態化運行,一系列改革讓治理更細致、更柔和。“矛盾不是不能有。”他說,“但得在鎮里就解決。”

朱午說,沙頭不是靠“造概念”贏得注意,而是靠“把每件小事做好”贏得口碑。這半年,勾勒出這個蘇中小鎮的發展節奏:一步一腳印,一事一清單,一筆一日記。從園區到夜市,從碧水到草莓,從干部到百姓,沙頭鎮把“發展”兩個字落到了實處。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容