央廣網(wǎng)呼和浩特9月8日消息(記者邵玉琴 實(shí)習(xí)記者趙函御)“我們用三個(gè)月時(shí)間整理出了728部數(shù)學(xué)古籍,而這一成果則歸根于數(shù)學(xué)古籍智能整理系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用。”9月5日,“大哉言數(shù)·九章智能體”研發(fā)成員內(nèi)蒙古師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)史研究院博士生白胡日查向記者演示了該科研成果的系統(tǒng)模型。當(dāng)白胡日查語(yǔ)音問(wèn)詢“方田術(shù)算梯形面積”,系統(tǒng)即刻解析應(yīng)答。這一全球首個(gè)古典數(shù)學(xué)智能整理系統(tǒng),已于今年7月通過(guò)“蒙科聚”平臺(tái)發(fā)布。

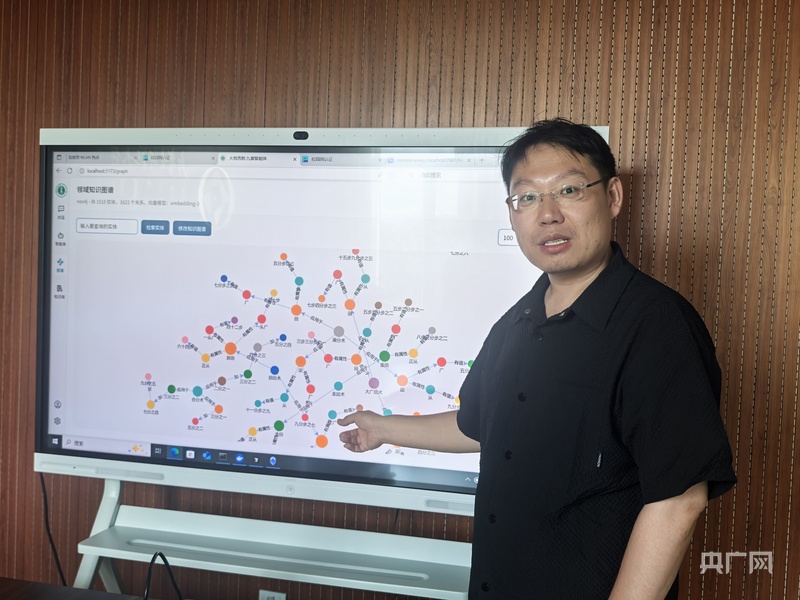

董杰教授向記者介紹“大哉言數(shù)·九章智能體”數(shù)據(jù)+知識(shí)的驅(qū)動(dòng)模型(央廣網(wǎng)記者 邵玉琴 攝)

為了能將古老的數(shù)學(xué)典籍進(jìn)行活化應(yīng)用,內(nèi)蒙古師范大學(xué)四代學(xué)者接力70年。“傳承千年的數(shù)學(xué)智慧不能躺在書本里,而是讓它轉(zhuǎn)化成可以活化傳承應(yīng)用的科學(xué)。”內(nèi)蒙古師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)史研究院教授董杰坦言。

在內(nèi)蒙古師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)史研究院三樓,一尊人物雕塑格外引人注目,雕塑的原型就是這門學(xué)術(shù)的奠基人李迪教授。

科學(xué)史家李迪教授的雕塑(央廣網(wǎng)記者 邵玉琴 攝)

1956年,29歲的李迪從東北支邊來(lái)到內(nèi)蒙古師范學(xué)院(今內(nèi)蒙古師范大學(xué)),此后畢生投身科技史研究。

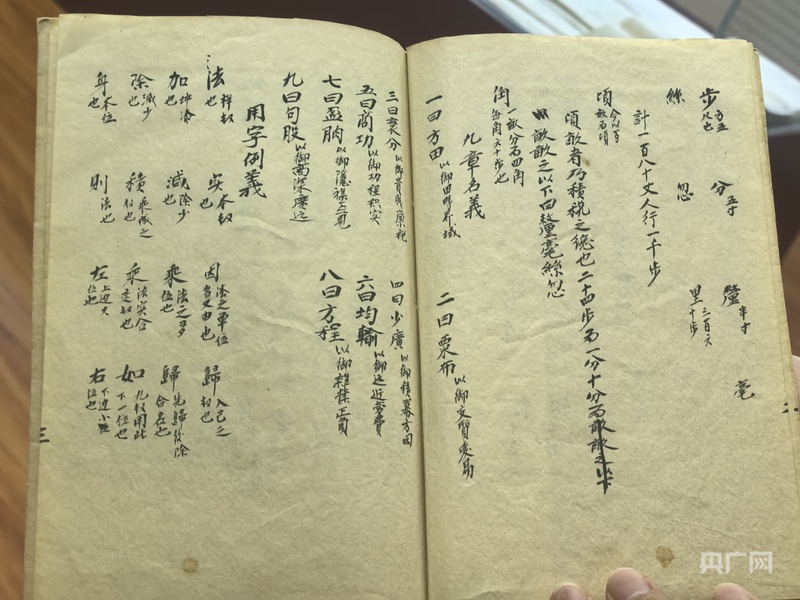

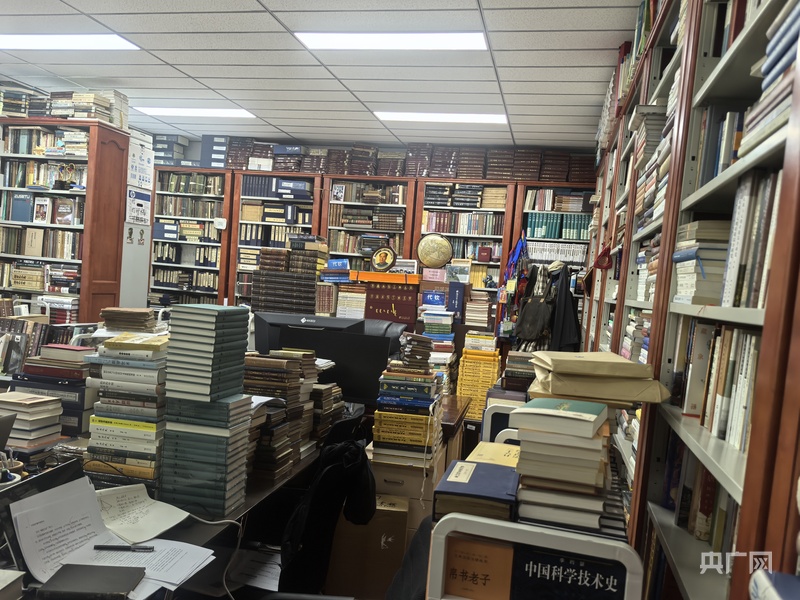

在科研條件有限的年代,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)尋訪善本、手抄校勘,系統(tǒng)梳理《割圓密率捷法》等數(shù)學(xué)古籍的版本源流與算理,厘清古代數(shù)學(xué)算法脈絡(luò);主編6卷本《中國(guó)少數(shù)民族科技史叢書》系統(tǒng)展現(xiàn)中華各民族科技交流史,填補(bǔ)學(xué)術(shù)空白;著有《中國(guó)數(shù)學(xué)通史》等30余部著作,發(fā)表論文400余篇;1983年創(chuàng)建科學(xué)史研究所,培養(yǎng)大批骨干人才,使該所成為國(guó)際知名的“中國(guó)大陸自然科學(xué)史研究三大重鎮(zhèn)”之一。

李迪教授的數(shù)學(xué)古籍手抄本(央廣網(wǎng)記者 邵玉琴 攝)

董杰告訴記者,第一代學(xué)者用四十余年時(shí)間整理出《中國(guó)算學(xué)書目匯編》,建立數(shù)學(xué)古籍研究方法論,厘清了中國(guó)數(shù)學(xué)古籍家底,讓千年典籍邁出第一步;第二代學(xué)者創(chuàng)新“文獻(xiàn)校注+算例復(fù)原”模式,將“朱世杰垛積術(shù)”“計(jì)作清臺(tái)”等晦澀算法轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代可驗(yàn)證成果,為后續(xù)轉(zhuǎn)化積累核心素材;第三代學(xué)者整合了前兩代200余萬(wàn)字校注文本、500余例算例,歷經(jīng)6年攻關(guān),將數(shù)學(xué)古籍與AI結(jié)合,最終搭建起中國(guó)數(shù)學(xué)古籍資源庫(kù),并研發(fā)“九章智能體”;第四代新人則對(duì)數(shù)學(xué)古籍開(kāi)展語(yǔ)義知識(shí)組織,將所得領(lǐng)域知識(shí)圖譜與知識(shí)鏈協(xié)同增強(qiáng)大語(yǔ)言模型的上下文關(guān)系及邏輯推理計(jì)算能力,從而有效緩解其在數(shù)學(xué)古籍領(lǐng)域中的忠實(shí)性、邏輯性幻覺(jué)問(wèn)題。

據(jù)介紹,該智能體完整融入《九章算術(shù)》《則古昔齋算學(xué)》等中國(guó)古典數(shù)學(xué)內(nèi)容,既能滿足學(xué)生探索需求,也能為學(xué)者提供研究支撐。其關(guān)鍵突破在于打破AI對(duì)海量數(shù)據(jù)的依賴——以李迪團(tuán)隊(duì)整理的古籍原文、二代校注成果為核心,提煉小樣本語(yǔ)料,構(gòu)建“領(lǐng)域知識(shí)庫(kù)+知識(shí)圖譜”機(jī)制,精準(zhǔn)解讀“委粟術(shù)”“尖錐術(shù)”等古算實(shí)體,避免誤讀。

內(nèi)蒙古師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)史研究院代欽教授數(shù)學(xué)及其他學(xué)科中外典籍個(gè)人收藏(央廣網(wǎng)記者 邵玉琴 攝)

“像和古代數(shù)學(xué)家對(duì)話!”該校數(shù)學(xué)系一學(xué)生在體驗(yàn)后稱。當(dāng)他詢問(wèn)“糧食兌換問(wèn)題”時(shí),系統(tǒng)先引“粟米之法”原文,再演示“今有術(shù)”計(jì)算,還對(duì)比現(xiàn)代算法,“古籍一下子變親切了”。

這一成果獲國(guó)際高度認(rèn)可。國(guó)際數(shù)學(xué)史學(xué)會(huì)前主席道本教授曾評(píng)價(jià)其“做得好極了,令人難以置信”。道本周認(rèn)為其“東方數(shù)學(xué)范式+現(xiàn)代AI”路徑,為全球數(shù)學(xué)典籍?dāng)?shù)字化提供了“中國(guó)方案”。

目前,研發(fā)團(tuán)隊(duì)已聯(lián)合企業(yè)組建創(chuàng)新平臺(tái),攻關(guān)“古代算法現(xiàn)代應(yīng)用”等課題;設(shè)立交叉學(xué)科人才計(jì)劃,培育“懂?dāng)?shù)學(xué)史+通AI”人才。

“從李迪教授手抄古籍到如今的AI活化,中國(guó)數(shù)學(xué)古籍保護(hù)傳承的初心始終不變。”董杰表示,未來(lái),“九章智能體”將通過(guò)授權(quán)許可等方式,與相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)合作,讓千年數(shù)學(xué)智慧真正走進(jìn)大眾生活。

長(zhǎng)按二維碼

長(zhǎng)按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容