惟改革者進,惟創新者強,惟改革創新者勝!中國之聲特別策劃《中國改革現場》——紀錄全面深化改革進行時。

在古代,人們通常把為愛情牽線搭橋的人稱為“紅娘”。如今,一群“科技紅娘”正在走入人們的視野,只不過他們牽的不是男女間的姻緣,而是在實驗室和生產線間編織起創新轉化的“鵲橋”。這群“科技紅娘”就是“技術經理人”。

黨的二十屆三中全會對“深化科技成果轉化機制改革”作出部署,其中專門提到“加強技術經理人隊伍建設”。科技部也提出到2025年“技術經理人數量突破3萬名”的目標。當前各地都在大力培養“技術經理人”,促進科技成果轉化。

目前,上海的技術經理人從業規模達萬人左右,上海交通大學在全國率先建立技術轉移碩士學位點,成為該領域賦權改革試點的先行者。去年,兩位技術經理人首次入選上海領軍人才。“科技紅娘”如何用專業眼光為雙方尋得“良配”?科技成果轉化需要經歷怎樣的“相親”考驗?如何從教育體制等多方面推動技術經理人隊伍的壯大?

3月中旬的一天,上海乍暖還寒。技術經理人王麗娟又一次來到上海市閔行區大零號灣科技園區,對接她們“淘”到的新項目——家居服務機器人產品。

技術經理人王麗娟:前期我們做了很多溝通,他的機器人技術可以應用到不同的場景。為什么我們會選擇這個服務機器人來作為其中的一個項目呢?主要是有幾個考量,養老產業、康養產業是現在的一個比較大的熱門項目,同時也和教授后續想發展的產業有緊密地結合。

技術經理人王麗娟(左)與上海交通大學智能機器人研究中心主任蘇劍波(右)

王麗娟口中的“他”,指的是這項科技成果的所有方——上海交通大學智能機器人研究中心主任蘇劍波。事實上,為促進產、學、研進一步結合,蘇劍波早在2016年已經創辦了科技公司用于科技成果轉化,那么,他為何還需要技術經理人呢?蘇劍波告訴記者,他看重的是技術經理人的落地能力。

上海交通大學智能機器人研究中心主任蘇劍波:不同背景、不同年齡、不同地域、不同身體狀況的老人對養老服務的功能需求是不一樣的,我們科技公司做這些事情是做不完的。只有通過他們這一類有專業背景的人員,才能夠幫我們來做這些事情,同時能夠盡早提醒我們做某一類養老服務可能會存在什么樣的風險。不僅僅是技術角度,還可能從法律從資本等各方面的角度來思考我們技術落地的一些有效性和便捷度。

上海交通大學智能機器人研究中心主任蘇劍波向記者介紹在研產品

將科研成果轉化為現實生產力,往往要經歷漫長且復雜的對接、試錯和迭代過程,為了讓更多成果加快從實驗室走向市場,技術經理人這一職業群體應運而生,他們也被形象地稱為科技與產業之間的“紅娘”。2021年10月,上海交通大學率先推出全國首個技術轉移專業碩士學位點。作為首屆碩士畢業生,目前距離王麗娟畢業離校已有8個月,但她在技術成果轉化的實踐中摸爬滾打近十年,她認為一名技術經理人首先要做好“翻譯”工作。

王麗娟:學者、政府和市場,他們其實是擁有自己不同的語言體系,各個語言體系中相對而言是有一定壁壘存在的,技術經理人在這個地方起到的作用就是消除這樣一些壁壘。我自己也有相關的政府背景工作經驗,我可以很好地充當學者、政府以及市場之間的一個溝通橋梁或者是說充當了翻譯的角色。

高校是基礎研究的主力軍,也是重大科技突破和原始創新的主要策源地,由高校培養“技術經理人”名正言順。2021年,上海交通大學在國內率先建立了一支體制內外混編的“技術轉移專員”隊伍,17名技術轉移專員參與成果披露、價值評估、專利管理、對接談判等成果轉化全過程,服務轉化項目超400項。

上海交通大學先進產業技術研究院副院長劉歡喜:我們交大做成果轉化只需要一步,找到專員就可以了。專員就可以從幫助老師去挖掘科研成果,來幫助成果進行申請專利,包括它的轉化等,這樣的話我們就確保了老師可以專心地從繁瑣的其他的事務中解放出來。專員跟教授團隊的組合也是解決了老師在成果轉化過程中“不敢做”的問題,有專員的扶持,我們成果轉化也能夠做得更加順暢。

上海交通大學先進產業技術研究院副院長劉歡喜介紹上海交大技術轉移專員在科技成果轉化中的作用

在上海交通大學中銀科技金融學院二樓會議室,這里正在舉行一場科技成果轉化實踐項目溝通會,參加會議的既有成果轉化的來源方,也就是各個學院的教授,也有技術轉化專員團隊。加強技術經理人隊伍建設,也包括對其建立長效激勵機制、解除他們的后顧之憂等方面。在這場討論會上,“技術經理人能否以資金入股”的話題引發了大家的廣泛討論。

劉歡喜:所謂的“利”,我們可以拿相應的績效。對于“名”上,我們也打通了一條專員晉升的通道,他們將來也可以評職稱評教授、副教授。當然,專員能不能持股方面,現在我們也希望能夠進行進一步突破,能夠通過這種方式建立一支“專員+科研人員+企業家”構成的團隊,能夠快速幫助成果進行迭代和轉化。

上海交通大學中銀科技金融學院舉行科技成果轉化實踐項目溝通會

以許可、轉讓、作價投資等方式轉化科技成果,是近年來我國政策改革和支持的重點。此前,依托上海交通大學風力發電研究中心的系列創新成果,學校與中國綠發集團合作,成立上海中綠新能源科技有限公司,學校以知識產權作價2500萬元,占股25%。但對于技術經理人來說,作價和入股日后出現溢價怎么辦,會不會被追責?劉歡喜說,學校出臺了盡職免責條例,保護技術經理人放心工作。

劉歡喜:成果轉化一直當作國資在管理,現在有了盡職免責,一旦有這種情況發生,我們不認為是一種工作上的過失。你只要按照學校相關的流程,比如說作價投資有第三方的評估,我們就可以認為這不是因為失職造成的。有這些政策加持,老師就可以放心去做,行政人員也可以放心去申請審批了。

有數據顯示,我國臨床研究數量占全球臨床研究的三分之一,科技成果轉化率卻僅有5%。與高校院所相比,醫院的科技成果轉化量相對較低。醫生的臨床工作本就繁忙,成果轉化涉及的專業領域又眾多,存在著“不愿轉、不會轉、不敢轉”的問題。臨床成果的轉化關系人民健康福祉,為此,一些醫院組建了技術經理人團隊,進行了這方面的探索和嘗試。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院的其眾多轉化成果中,鴻鵠關節手術機器人被人熟知。今年3月,俄羅斯醫學專家團專程來上海觀摩學習的,就是鴻鵠關節手術機器人。這是我國第一個也是唯一出口歐美的國產手術機器人。那么,它是如何從科學構想變成醫學實踐的呢?

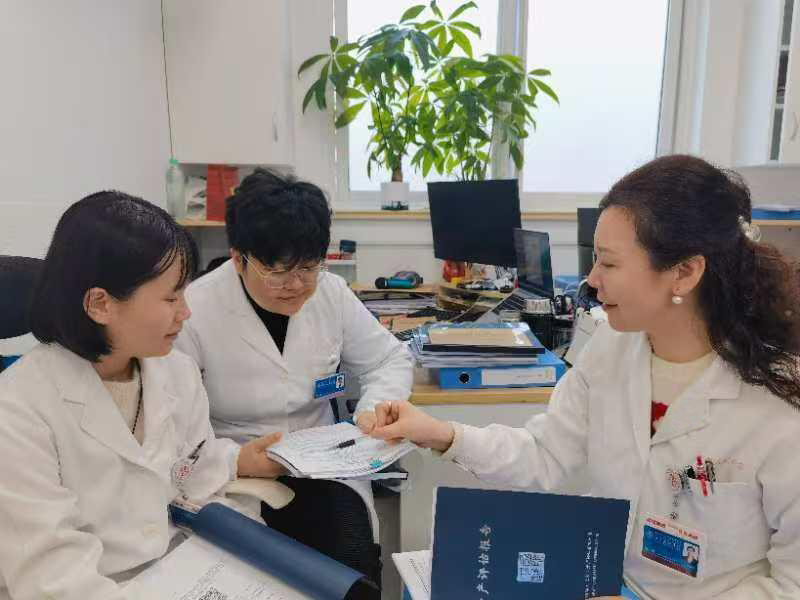

記者見到上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院學科規劃處處長、成果轉化辦公室主任許鋒的時候,她正在翻閱各個科室醫生代表的研究項目,希望找到轉化的突破口。作為技術經理人,去年她入選了上海市“領軍人才”。

許鋒:我們醫院2011年就成立了成果轉化辦公室,里邊有專利代理人,律師、經濟師資質都有。說我們是“科技紅娘”,讓我們的醫生未來都能夠成為“六邊形戰士”,不僅是會醫療會科研,也要懂創新,懂轉化,也懂我們這個產品怎么去跟企業合作,怎么去得到一些外部的支持,幫助我們的醫務人員和科研人員進行這樣的成長。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院學科規劃處處長、成果轉化辦公室主任許鋒(右)正和團隊商討技術轉移方案

過去6年,這家醫院已獲得國內專利授權2422件,其中發明專利564件,國際專利授權28件,共簽約145個成果轉化項目,轉化合同總金額近8.3億元。鴻鵠關節手術機器人就是其與上海微創醫療機器人集團聯合研發的。它能將截骨精度控制在0.1毫米內,為患者制定個性化手術方案。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院骨科主任醫師李慧武:這項成果源于9年前,許鋒處長組織的一場咖啡館討論會。2016年的時候,她發現醫生做的事情跟市場還有一個代溝需要彌合。醫生的科研成果到文章就截止了,而企業家又找不到好的思路去完善它的產品,這兩個地方出現了脫節。許鋒處長就牽頭讓醫生和企業相互結合起來,讓他們見面,讓他們的思想不斷發生碰撞。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院骨科主任醫師李慧武(左)正在進行手術

每周一次產品碰頭會,“鴻鵠”的雛形逐漸露出水面。作為技術經理人,許鋒提出,鴻鵠關節手術機器人要擁有完全自主知識產權,還要走向國際。

上海微創醫療機器人集團骨科機器人控制系統研發負責人李自漢:許鋒的“定調”起到了關鍵作用。真正走向國際市場,就取決于這兩個定調。如果當時我們只想做一個骨科手術機器人,在市場上買工業機械臂,導航系統一拼裝,很快!開發周期會更短,但是沒有完全自主知識產權,走向國際市場難度就比較大。我們當時沒有走捷徑,愿意花更多的資金投入,更多的研發時間投入去走了一條將來更有發展路徑的路線。

上海微創醫療機器人集團陳列的鴻鵠關節手術機器人

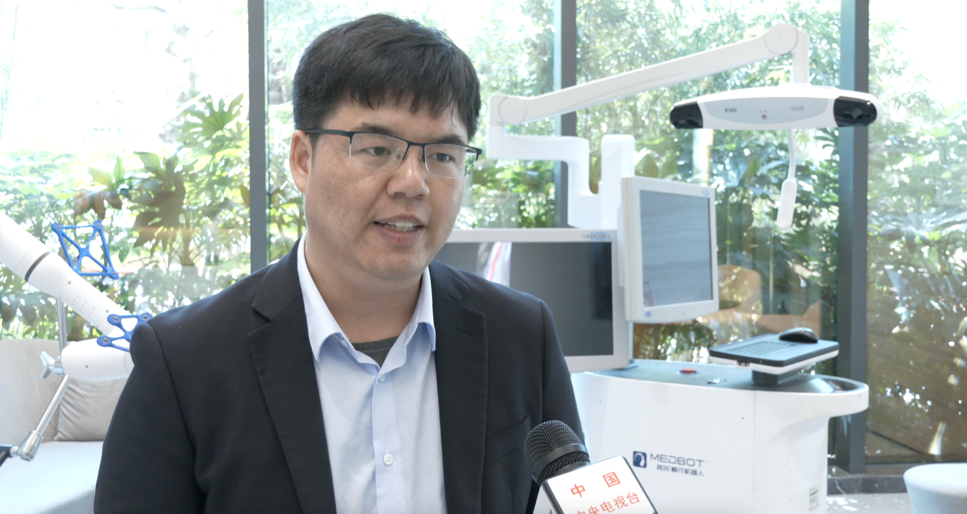

目前,鴻鵠關節手術機器人已獲得美國、歐盟等9個國家和地區注冊認證,臨床應用覆蓋國內71家醫院及歐美20多家醫院,標志著中國手術機器人產業創新已邁入國際先進行列。李自漢說,有了技術經理人的向導,產品上市提前了一年,后續發展也更有遵循。

李自漢:我們最新的技術實現醫療資源下沉,機器人最終是要走向縣市級醫院,走向我們中西部地區甚至走向國際市場,應用推廣還要包括非洲、東南亞很多資源相對貧困的國家。我們將來整個機器人往哪發展,我國整個醫療戰略需要我們提供什么樣的技術?技術經理人在我們的國家戰略、醫療端和我們企業端在這三方面形成一個完整的閉環。

上海微創醫療機器人集團骨科機器人控制系統研發負責人李自漢介紹鴻鵠關節手術機器人的研發情況

作為領軍人才,許鋒正積極開展新的探索,在醫院設立了“醫企融合實驗室”, 由臨床需求主要研究者和企業技術主力共同負責,目的是促進醫生和企業早期合作。醫生產生創新點子后,能盡早找到合作企業,提高醫工交叉的成功率。目前,首批5個實驗室項目已啟動,有望孕育出一批新的醫藥產品。

許鋒:我們希望打造一個非常良好的雙方合作融合機制,要讓雙方的技術團隊能夠有一個定期交流,圍繞他們早期討論下來的這樣的一個醫學產品,能夠不斷地去找到合作方,來攻克一個又一個的技術點,來讓這樣的一個產品在后期的轉化落地過程中能夠更加的順利。

高質量成果轉化迫切需要專業化技術經理人,然而高素質的技術經理人人才缺口問題嚴重制約了成果轉化的效能。從長遠看,如何從教育體制等多方面培養技術經理人,推動技術經理人隊伍壯大?

上海交通大學2024級技術轉移碩士學前活動

2021年,上海交通大學率先推出全國首個技術轉移專業碩士學位點,面向集成電路、生物醫藥、人工智能、電子信息、生命健康、先進材料等國家發展關鍵行業及領域。課程體系除了理論教學外,最有特色的是科技成果轉化的長期實踐項目,采用“多元化師資+定制化課程+模塊化場景”模式,引入金融界高管、企業創始人、律所高級合伙人等專家資源,對技術轉移轉化人才進行培訓和指導。

上海交通大學安泰經濟與管理學院副院長、中銀科技金融學院執行院長、技術轉移碩士項目主任劉少軒:截至去年6月,首屆碩士畢業已累計招生350余人。這些同學一共服務了39個技術轉移和科技成果轉化的項目,其中大部分是上海交通大學的教授和科研人員的技術發明和科技成果轉移轉化的項目,一共服務了50多位教授團隊。

上海交通大學安泰經濟與管理學院副院長、中銀科技金融學院執行院長、技術轉移碩士項目主任劉少軒介紹技術轉移碩士培養特點

不僅是上海交通大學,很多高校都行動起來了。近年來,清華大學、南開大學等高校紛紛設置技術轉移相關專業方向,培養復合型高水平技術轉移專業人才。劉少軒提到,在非全日制技術轉移專業碩士人才培養的基礎上,也已經啟動了全日制碩士培養計劃。

劉少軒:其實現在很多的機構,希望我們給他們推薦專業的人才。隨著科技創新變得越來越重要,中國經濟發展進入了創新驅動發展的常態化(階段),對于這方面的人才需求是非常旺盛的。

技術經理人,不同于過去的技術經紀人。他不是簡單的撮合,而是能夠對產業深度理解,從事成果挖掘、高價值成果培育、轉化路徑設計、孵化與投資、法律與知識產權等相關服務的專業人員。

上海市科委科技成果轉化與孵化器建設處副處長梁冰:目前上海的技術經理人從業規模達萬人左右。2024年上海整個高校科研院所,包括醫療衛生機構,成果轉化合同金額大概是369億元的規模,同比2014年國家出臺成果轉化法出來之前,增長了6.7倍。上海的高校院所許可、轉讓、作價投資這三種方式轉化的合同金額一直是在全國位列首位的。在這兩個數據背后,其實技術經理發揮了非常重要的作用。

上海市科委科技成果轉化與孵化器建設處副處長梁冰介紹上海市對技術經理人隊伍的培養路徑和規劃

目前,全國超過10個省份將技術經理人納入職稱序列,多省市將技術經理人才列入“十四五”緊缺人才開發目錄。上海明確,像培養科學家一樣培養專職技術經理人隊伍,分類完善技術經理人職稱通道,建立配套激勵機制。科技成果轉化服務體系建設將聘用和培養技術經理人納入工作任務和考核指標。梁冰表示,將繼續打造技術經理人隊伍,用“專業化”助推“職業化”。

梁冰:我們側重于培養、發現和培育職業化的隊伍。今年會進一步出臺一些圍繞技術經理人的配套政策,讓市場的活力和人才的活力能夠進一步得到激發,讓我們更多的技術經理人能夠愿意扎根在上海,同時服務全國,能夠更好地服務能我們科學家的轉化。

【記者手記】

走出上海科委的辦公樓,我的腦中閃現了許多名詞,知政策、精技術、會管理、懂金融、明法律、通市場、擅轉化——他們勾勒出新時代技術經理人的能力坐標。其實,科技成果轉化不是“驚險一躍”,是需要專業人士護航的“系統工程”。這個過程中,“科技紅娘”們努力為雙方覓得“良配”,最終將實驗室的源頭活水輸送到產業的神經末梢,才能成就美好姻緣。現在,技術要素市場的春潮已然涌動,我們期待看到更多城市的改革嘗試,為科研人員“松綁”,為市場“牽線”,破解技術成果轉化的“最后一公里”難題。

監制丨王磊

編審丨丁飛

記者丨車麗 楊靜 林馥榆

攝像丨朱志遠 劉永波

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容