央廣網北京5月8日消息(記者孫冰潔)5月8日是第26個“世界地貧日”。今年的活動主題是:“防治地貧,認知先行”,旨在倡導全社會行動起來,聚焦地貧防治。南方省份歷來為我國地貧高發地,其中尤以廣西、廣東、海南三省(區)發病率最高。國家衛健委于今日(8日)在福建等10個省(區、市)開展“世界地貧日”主題宣傳活動,并在福建、廣西、海南、貴州4省(區)組織實施地貧救助項目,為0—14歲(含)貧困患兒提供3000—10000元醫療費用補助,減輕患病家庭就醫負擔。

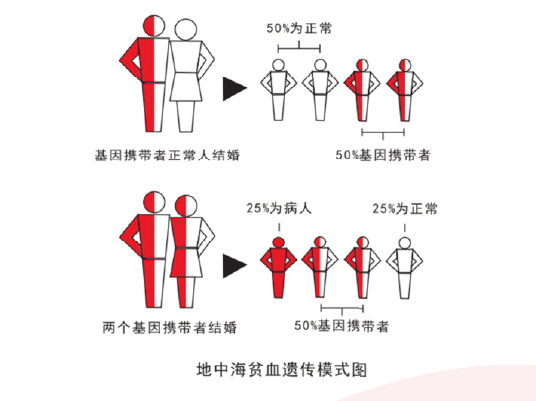

地中海貧血遺傳模式圖(國家衛健委供圖)

地貧全稱“地中海貧血癥”,是一組遺傳性溶血性貧血,是全球分布最廣、累及人群最多的一種單基因遺傳病,也是嚴重影響兒童健康和出生人口素質的地方高發出生缺陷疾病。地貧臨床癥狀輕重不一,大多表現為慢性進行性溶血性貧血,發病具有明顯的種族特征及地域差異,主要集中在熱帶和亞熱帶地區。在我國,福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、香港等長江以南省份為地貧高發地,其中廣西、廣東、海南發病率最高。

靜止型或輕型地貧無貧血或僅有輕度貧血癥狀,不影響日常生活與工作,無需特殊治療。而重型地貧會導致胎兒重度貧血、全身水腫、肝脾腫大,如不進行規范性輸血和排鐵治療,多在未成年前死亡。

雖然如此,面對地貧并非只能“坐以待斃”。國家衛健委婦幼司相關負責人表示,地貧難治可防,婚前、孕前及產前檢查是有效防控地貧的首要措施和重要策略。

研究表明,夫婦每次孕育地貧兒概率相同、與性別無關,夫婦雙方僅一方有地貧或雙方為不同類型地貧,不會孕育中重型地貧兒。夫婦雙方均為同類型地貧基因攜帶者,可以通過產前診斷或者第三代試管嬰兒孕育健康寶寶。

“針對有孕育重型地貧胎兒風險的夫婦開展遺傳咨詢和產前診斷,是避免重型地貧兒出生行之有效的方法。”該負責人表示,胚胎植入前遺傳學診斷是可供地貧生育高風險家庭選擇的一種重要的優生方式,可避免妊娠重型地貧兒。

中重型地貧患者需要定期輸血和排鐵治療維持生命,造血干細胞移植是根治重型地貧的首選方法。自2015年起,地貧防控項目在福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南等我國南方10個省份的126個縣(市、區)普遍實施。在國家項目帶動下,多數省份陸續擴大項目實施范圍,讓更多人群受益。

據記者從國家衛健委了解,2018—2019年,國家衛生健康委聯合中國出生缺陷干預救助基金會,在福建、廣西、海南、貴州4省(區)組織實施地貧救助項目,為0—14歲(含)貧困患兒提供3000—10000元醫療費用補助,減輕患病家庭就醫負擔。項目地區符合條件的貧困患兒可到經衛生健康部門確定的61家項目實施機構(即定點醫療機構)申請救助。此外,地貧防控項目正在南方10省份實施,符合條件的新婚和計劃懷孕夫婦均可享受地貧篩查及后續基因檢測、產前診斷等服務。

誰是平凡的“超級英雄”?

誰是平凡的“超級英雄”?