央廣網長沙7月31日消息(記者 黃珂嵐 實習記者 游娟)長江江底,直徑超16米的鋼鐵“巨龍”正以毫米級精度潛行掘進;萬頃碧波之上,斥資數億的“海上實驗室”探向深海;寧鄉基地內,全球最大的4000噸輪式起重機即將啟程遠航。

“惟創新者進,惟創新者強,惟創新者勝。”在長沙,一項項挑戰工程極限、填補技術空白的硬核科技突破,正從圖紙變為現實。這些“大國重器”的背后,是長沙以深厚產業根基和頂尖研發實力,在關鍵領域刻下的鮮明“長沙坐標”,為打造全球研發中心城市夯下最堅實的基座。

北斗領航:構建時空安全的“長沙方案”

在長沙北斗產業安全技術研究院的實驗室里,一組組數據正實時刷新著導航增強系統的精度參數。作為長沙市政府批復成立的北斗領域協同創新平臺,這里的研發團隊面向低空經濟和商業航天兩大前沿領域,交出了令人矚目的創新答卷。

長沙北斗產業安全技術研究院(央廣網記者黃珂嵐 攝)

針對復雜地形與電磁干擾導致的導航難題,研究院推出轉發式增強、類星增強等系列產品,構建起通信、導航與感知一體化解決方案,在國家某智慧鐵路示范項目中實現了厘米級定位補充。更值得關注的是,其完成的北斗+5G-V2X室內外高精度定位實驗,在衛星信號失效時仍能保持15厘米以內的車道級導航精度,為低空飛行器打造了“不迷路”的安全防線。

面對無人機黑飛隱患,研發團隊研制的固定式防控設備與移動式防控系統,通過導航欺騙等技術構建起立體安全網,已為重要目標防御、物資押運等場景提供可靠保障。在商業航天領域,UTS9000衛星測控設備憑借“一站多星測控”核心技術,成為我國星網工程與商業衛星星座建設的關鍵支撐,其性能指標躍居國際領先。

“占地42畝的‘北斗足跡’總部基地已完成封頂,今年年底將投入運營。”長沙北斗產業安全技術研究院院長胡斌介紹,這座包含北斗平臺、中試平臺等四大功能區的創新綜合體,將成為時空安全技術產業化的“加速器”,助力長沙形成北斗應用示范集聚區。

重工突圍:起重機產業的“全球坐標”

在寧鄉經開區三一起重機研發基地,研發團隊正圍繞電動化起重機進行技術迭代——這一領域是三一汽車起重機械有限公司(以下簡稱“三一重起”)近年的創新重點,也是其響應“全球化、數智化、低碳化”戰略的核心布局。作為三一重工核心事業部,三一重起專注于輪式、履帶、塔式起重機三大類產品,2024年實現總體銷售超130億元,其中海外銷售占比突破60%,覆蓋160多個國家和地區。

三一重起寧鄉產業園(央廣網發 三一汽車起重機械有限公司 供圖)

“研發中心是創新的‘心臟’,我們在寧鄉基地就有400余名研發工程師,碩士以上學歷占比超60%。”三一集團總裁助理、三一重起輪式起重機研究院院長謝恩華介紹,團隊每年將銷售收入的5%~7%投入研發,累計申請國內外專利近3000項,獲得國家級、省級獎項超40項,包括國家制造業單項冠軍產品、中國機械工業科學技術獎等。

在產品創新上,電動化是突出亮點。自2015年研制出首臺電動起重機樣機后,三一重起持續迭代技術,2021年起電動化起重機市場銷售量連續位居行業第一,相關產品已出口至歐洲等海外市場。研發中心構建了全鏈條創新體系:從概念設計到技術攻關,再到試制車間的樣品驗證,最后在全球最大的起重機試驗場完成極限工況測試,“我們要確保每款產品符合標準后才推向市場,這一周期通常需要1至2年。”謝恩華說。

目前,研發中心正以“大型化、小型化”為趨勢,一方面突破更大噸位裝備技術,服務新能源建設;另一方面研發適應狹窄城區的小型智能起重機,實現無人化操作。2025年上半年,業績達到預計增長目標,海外市場持續擴張,用創新實踐詮釋著“品質改變世界”的使命,為長沙全球研發中心城市建設注入工程機械領域的強勁動能。

綠色攻堅:深海深地的“能源革命”

“最早我們以水能源開發為主,但隨著國內水資源開發逐步充分,我們判斷未來能源開發的主戰場一定在海上。”中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司(以下簡稱“中南院”)副總工程師、科技信息部主任熊文清的判斷,即將被海南萬寧海域的實踐印證。那里,中南院投資3億元打造的“520號”科研試驗平臺即將從黃海轉戰南海,在75米深海開展勘察,為我國首個百萬千瓦級漂浮式風電場提供核心數據。這艘2024年5月20日交付的“海上實驗室”,因與中南院1949年同日成立而意義特殊,更承載著湖南企業向海洋進軍的雄心。

“中南院520號”海上勘測試驗科研平臺(央廣網發 中國電建中南勘測設計研究院 供圖)

“湖南雖不臨海,但湖南人有敢為人先的敏銳性。早在2006年,中南院就謀劃海洋能源開發,這艘試驗平臺正是戰略落地的關鍵。”熊文清坦言。依托它,中南院已構建深遠海漂浮式風電一體化設計技術體系,推動海南萬寧示范項目落地;更想聯動湖南工程裝備優勢,“把陸上裝備技術延伸到海上,讓‘湖南智造’在深藍發光。”

在清潔能源賽道,中南院的突破不止于海洋。它完成了全國25%的抽水蓄能規劃設計,建成全球首個熔鹽線性菲涅爾式光熱電站;在岳陽龍泉山,國家首座300MW人工洞室壓縮空氣儲能電站即將投建,其深地儲電技術破解了新能源消納難題。“我們正從水電專家轉向‘兩深一低’服務商——深海、深地、低空經濟協同發力。”熊文清說,深地領域還布局了地下儲油、儲氫技術。

數字化轉型同樣彰顯“湖南速度”。中南院10年前就布局數字化團隊,如今自主研發的“DeepBIM”設計平臺、“磐石”快開平臺與北斗工業物聯網平臺,已成為工程數智化的堅實底座。其中,流域水電監測平臺服務多個省部級部門,相關成果摘得世界人工智能大會SAIL獎,推動企業入選國家首批數字化轉型試點。2024年,中南院170億元營收中,60%來自新能源與數字業務,傳統院所的創新蝶變清晰可見。

“湖南省快人一等的謀劃能力,讓我們的技術延伸成為可能。”熊文清認為,從陸上到海洋,從傳統工程到數智融合,中南院的轉型正是長沙建設全球研發中心城市的縮影——以戰略眼光錨定前沿,用技術突破打開新局。

裝備破冰:盾構機里的“長沙智慧”

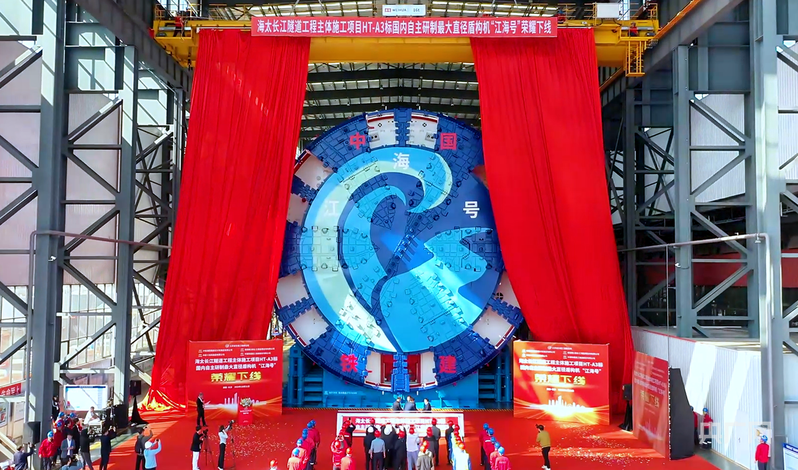

在南通海太長江隧道工程現場,鐵建重工“江海號”盾構機正穩步推進。截至7月11日,這臺我國自主研制的最大直徑盾構機已掘進突破500環,累計進尺1000米,標志著世界最長公路水下盾構隧道施工取得階段性進展。

2024年10月31日,超大直徑盾構機“江海號”在長沙下線(央廣網發 中國鐵建重工集團股份有限公司 供圖)

“‘江海號’是繼‘京華號’之后,我國在16米級超大直徑盾構機領域的又一突破。”鐵建重工掘進機研究設計院工程師王朝輝介紹,研發團隊針對刀盤刀具、主驅動、同步注漿等九大系統開展創新攻關:配置常壓換刀功能的軟土刀盤與耐磨切削刀具,可適應復雜地質;搭載的超前地質探測預報、刀具狀態監測等智能化系統,實現各部件“可測、可視、可修、可換”;自主研發的第四代同步注雙液漿技術,將隧道沉降控制在毫米級精度。

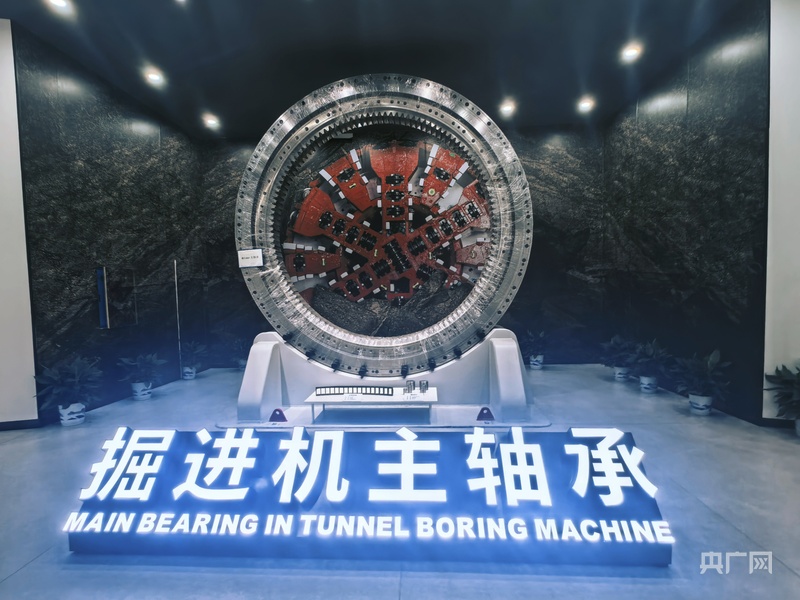

作為在長沙下線的“地下巨無霸”,“江海號”的諸多核心技術與創新設計離不開本地研發力量的支撐。王朝輝告訴記者:“刀盤等核心結構件幾乎都由長沙及周邊企業生產,湘潭、株洲的配套廠商與我們形成了緊密的產業鏈協同。”從技術研發到部件制造,長沙已構建起完整的盾構機創新生態。

鐵建重工掘進機主軸承(央廣網記者黃珂嵐 攝)

“現在行業內一提及超大直徑盾構機,客戶首先想到的就是長沙鐵建重工。”王朝輝說。目前,鐵建重工已在新加坡、意大利設立分公司,通過技術演講、本地化服務,將長沙研發的盾構機技術推向全球,成為國際基建領域的“中國名片”。

從北斗導航到工程機械,從深海風電到地下盾構,長沙以“硬核”科技突破詮釋著高質量發展的內涵。隨著更多研發平臺建成、更多創新人才集聚,這座城市正加速形成“研發在長沙、成果惠全球”的創新格局,為建設社會主義現代化強國貢獻中部力量。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容