自2019年起,按廣州市政府工作安排,廣州市規劃和自然資源局牽頭開展編制《國家歷史文化名城廣州歷史文化名城保護規劃(2021—2035年)》(以下簡稱《規劃》),近日獲廣東省人民政府批復。

該《規劃》是新時期廣州歷史文化保護傳承的頂層設計和綱領性文件。一是貫徹落實新發展理念;二是融入國家和區域發展戰略,充分銜接全國城鄉歷史文化保護傳承體系規劃綱要、粵港澳大灣區發展規劃綱要、廣州市國土空間總體規劃,將廣州名城保護和發展對接國家戰略,融入灣區發展;三是統籌保護利用傳承,完善制度機制政策、統籌保護利用傳承,做到空間全覆蓋、要素全囊括;四是堅持全過程人民民主,廣泛聽取政府部門、區政府、專家、“兩代表一委員”、基層單位和居民等意見建議,促使規劃成為凝聚社會共識的平臺。

大歷史觀:從全球全國視野提煉廣州名城價值特色

《規劃》對標中華文明的“連續性、創新性、統一性、包容性、和平性”五個突出特性,深化廣州歷史研究,系統梳理廣州在中華文明發展脈絡與世界文明交流進程中的重要地位,結合歷史文化保護理念和方法的演進新動態,優化提煉形成五大歷史文化價值和六大名城特色,樹立體現中華文明標識意義的價值載體。

五大歷史文化價值:中國嶺南地區的政治軍事中心和對外交往門戶;千年商都,海上絲綢之路重要發祥地;海陸交融,體現中華文明多元一體特征的嶺南文化中心地;中國反帝反封建的前哨陣地和民主革命策源地;中國近現代發展的先鋒城市和改革開放排頭兵。

六大名城特色:山城田海、水脈交織的城鎮格局;云山珠水、三塔鎖江的營城環境;千年延續、文化層疊的古城格局;成行成市、騎樓石巷的商都風貌;嶺南風情、中西相融的建筑風格;開放包容、活態傳承的吉祥花城。

羊城山水形勝圖

加強頂層設計:建立分類科學、保護有力、管理有效的城鄉歷史文化保護傳承體系

《規劃》結合廣州實際,將歷史風貌區、傳統街巷、傳統風貌建筑、古樹名木及其后續資源、南粵古驛道、歷史名園,以及海絲文化遺產、海防文化遺產等納入保護對象,進一步完善歷史文化保護傳承體系。形成涵蓋市域自然山水格局、歷史城區、歷史文化街區、歷史風貌區、歷史文化名鎮名村、傳統村落、傳統街巷(含騎樓街)、不可移動文物、歷史建筑、傳統風貌建筑、革命遺址、改革開放優秀建筑、歷史名園、古樹名木及其后續資源、南粵古驛道,與工業遺產、海上絲綢之路遺產、鐵路遺產、農業文化遺產、水務遺產、海防文化遺產、非物質文化遺產、地名文化遺產等的全域全要素有機整體。

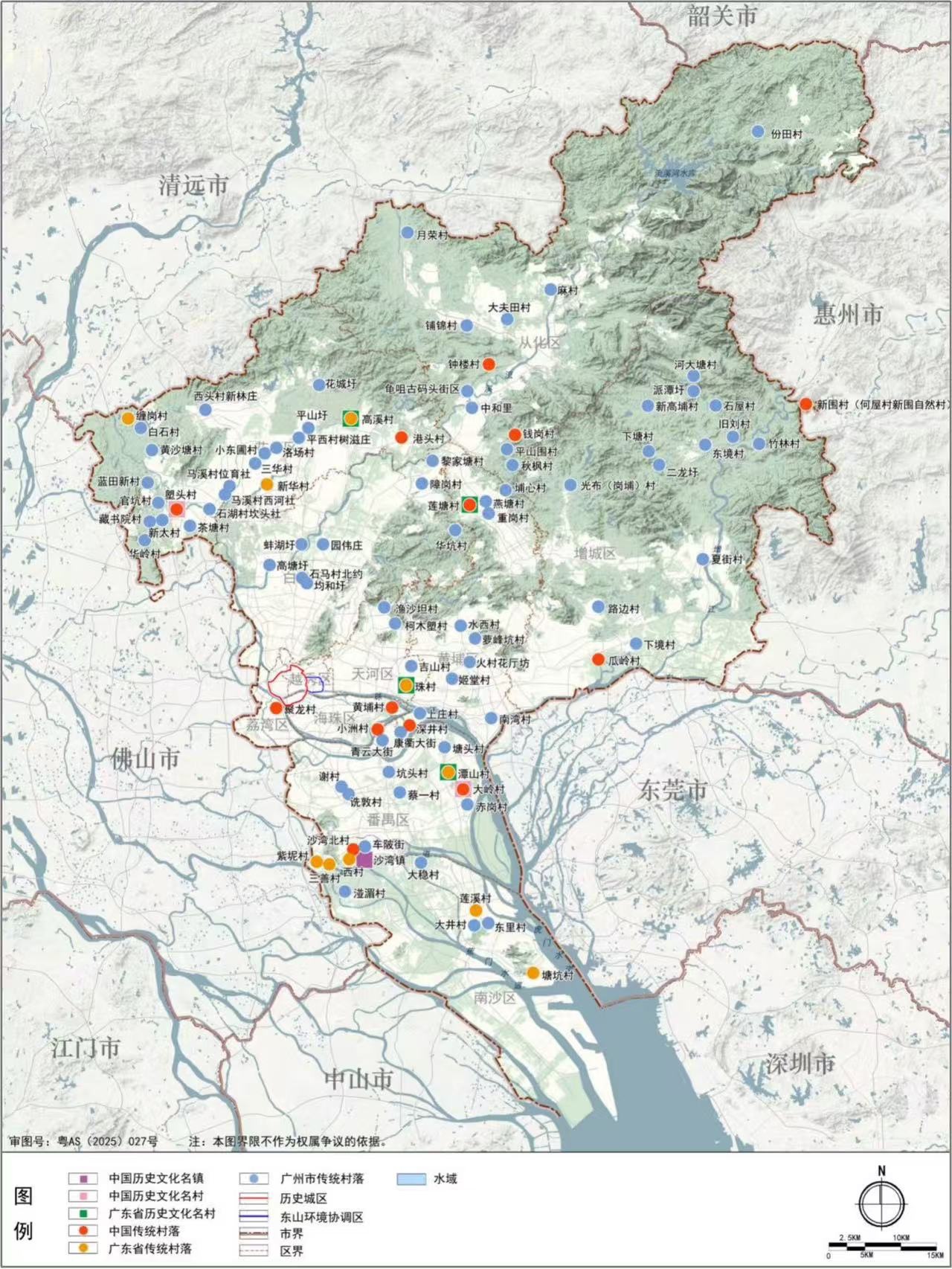

市域歷史文化名鎮名村、傳統村落保護規劃圖

區域協調發展:構建文化和自然遺產的整體性、系統性保護

應對當前區域協調發展和城市群發展的新趨勢、新要求,《規劃》增設“粵港澳大灣區共同保護和聯動發展”章節,提出構建“兩帶一道”粵港澳大灣區歷史文化網絡體系,發揮廣州作為嶺南文化中心的引領作用,示范帶動灣區城市協同合作,共同謀劃城市聯盟,弘揚嶺南文化,提升灣區國際文化影響力,共建人文灣區。

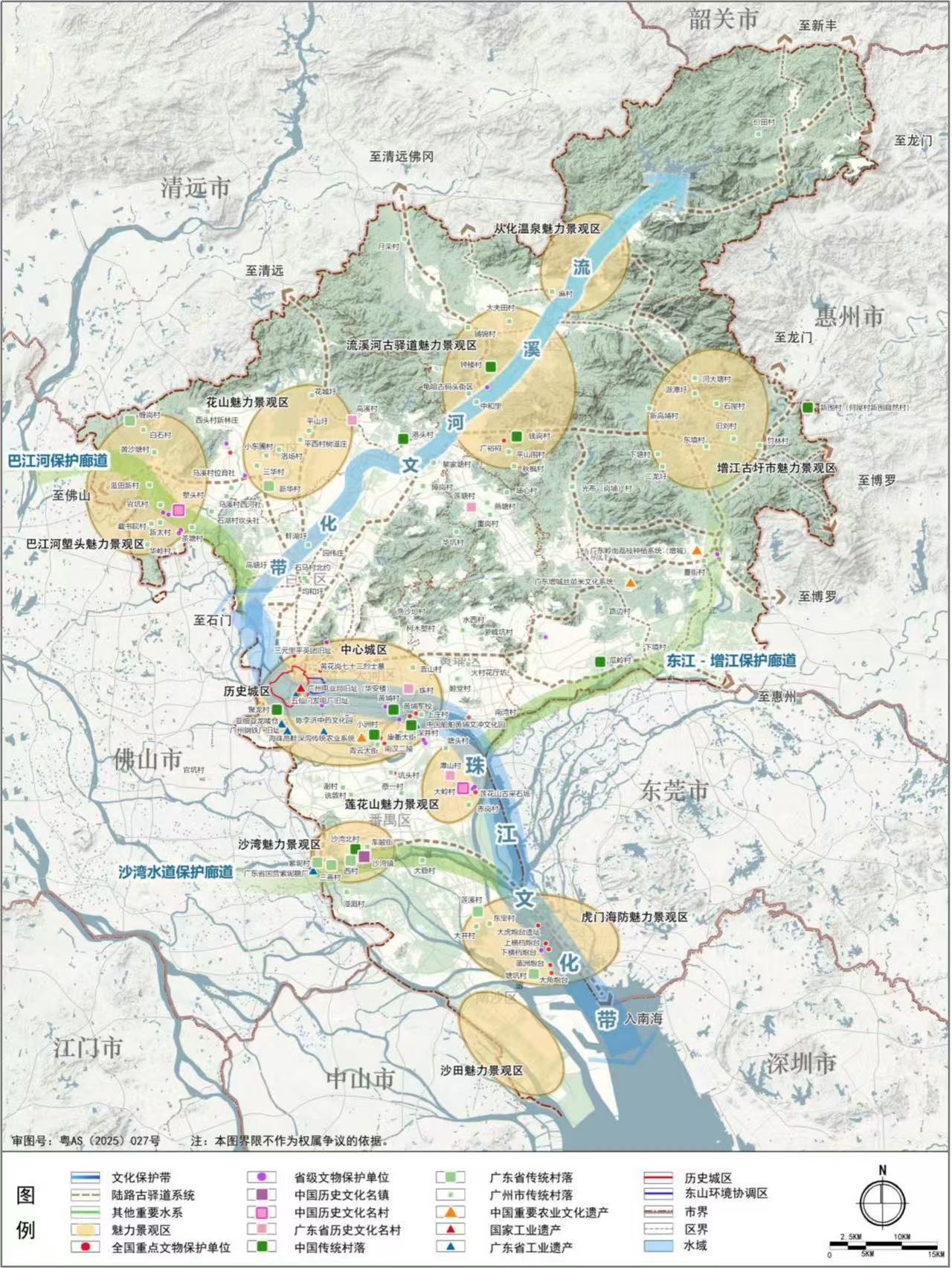

《規劃》強化歷史文化遺產和自然遺產的整體性、系統性保護,構筑文化與生態共融的市域保護發展新格局,提出保護市域“山、水、城、村、田、海”的整體空間格局,構筑“一江一河一城九區”的歷史文化保護傳承總體結構。

“一江一河”:依托珠江文化帶和流溪河文化帶,構筑市域歷史文化保護傳承的空間結構。

“一城九區”:融合市域歷史文化和自然生態資源,形成中心城區以及九片資源密集的魅力景觀區。

市域歷史文化遺產保護和協同發展結構規劃圖

保護發展并進:促進文化遺產煥發新活力綻放新光彩

《規劃》強調保護與發展協同推進,在守好保護底線的基礎上,探索歷史保護與城市更新融合機制,推進歷史文化保護與城市更新、鄉村振興等協同實施,促進千年名城煥發新活力。

恩寧路永慶坊活化利用

保護歷史城區“青山半入城,六脈皆通海”的山水環境和街巷風貌,提升城市功能與環境品質。采用小規模漸進式微改造,活化利用歷史文化街區,完善基礎設施,打造魅力文化空間。

歷史建筑誠志堂貨倉活化利用作幼兒園

推動歷史文化名鎮名村和傳統村落的社會經濟發展,補足配套設施短板,發揮文化資源帶動作用,促進生態農業和鄉村旅游。合理利用文物、歷史建筑等作為發展城市新經濟發展載體,加大非遺傳播與創新轉化。(來源:廣州市規劃和自然資源局)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容